Anemophilie,

Pflanzen mit Windbestäubung

Die Windbestäubung findet überwiegt bei den Waldbaumarten, aber auch bei Gräsern (alle Getreidearten), aber auch bei Asteraceaen wie Beifuß statt. Alle heimischen Gymnospermen und viele Angiospermen (Alnus, Betulus, Carpinus, Castanea, Corylus, Fagus, Fraxinus, Populus, Quercus, Ulmus) sind Windbestäuber. Windbestäubte Blüten haben weder Duftstoffe noch einen Schauapparat, wie Blütenblätter und sie blühen vor dem Blattaustrieb. Die herumfliegenden Pollen sind auch für den sogenannten Heuschnupfen »verantwortlich«.

Pinus nigra, ARNOLD

Schwarzkiefer

Kiefernblüten, männlich

Kiefernblüten, männlich

Kiefernblüten, weiblich.

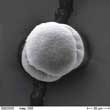

Kiefern, zur Familie der Nadelhölzer, Pinaceae gehörend kommen in vielen Arten und Unterarten in fast allen Klimazonen auf der nördlichen Halbkugel vor. Sie wachsen von der Ebene bis zur Baumgrenze. Der Blütenstaub (Pollen) der männliche Blüten (links), vom Winde verweht wird im Volksmund als »Schwefelregen« bezeichnet und beunruhigt heutzutage viele Menschen. Bei den Umweltämtern gehen zur Blütezeit der Nadelhölzer viele Anrufe ein, weil sich Menschen sorgen, die Chemische Industrie hätte mal wieder zugeschlagen. Das zeigt, wie weit sich die Menschen von Naturvorgängen entfernt haben und wie sehr dem technischen Fortschritt misstraut wird. REM-Aufnahme von Kiefernpollen, die auf einer Grünen Hohlzunge hafteten.

Rechts die weiblichen Blüten, aus denen später die Zapfen mit den Samen darin entwickelt werden.

Stipa pennata, LINNÉ 1758

Federgras

Das Federgras kommt auf trockenen, felsigen und kalkhaltigen Böden vor. In Deutschland steht es auf der Roten Liste, aber auch in den abgeschiedenen Gebieten in der Provence ist es recht selten anzutreffen. Die Blätter des Federgrases sind eingerollt. So setzt die Pflanze die Verdunstung herab. Die federartigen Haare am Ende der Samen sind stark feuchtigkeitsanziehend. Haben sie genügend Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen sind sie gestreckt, bei Trockenheit dagegen korkenzieherartig gedreht.

Das Federgras kommt auf trockenen, felsigen und kalkhaltigen Böden vor. In Deutschland steht es auf der Roten Liste, aber auch in den abgeschiedenen Gebieten in der Provence ist es recht selten anzutreffen. Die Blätter des Federgrases sind eingerollt. So setzt die Pflanze die Verdunstung herab. Die federartigen Haare am Ende der Samen sind stark feuchtigkeitsanziehend. Haben sie genügend Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen sind sie gestreckt, bei Trockenheit dagegen korkenzieherartig gedreht.

Bothriochloa ischaemum, LINNÉ 1758

Bartgras

Das Bartgras kommt auf trockenen, felsigen und kalkhaltigen Böden vor. Den Namen hat es wegen des »bärtigen« Anhängsel an den Samen. Aus den Wurzeln des ähnlichen Goldbartgrases knüpft man in Italien die Wurzelbürsten.

Das Bartgras kommt auf trockenen, felsigen und kalkhaltigen Böden vor. Den Namen hat es wegen des »bärtigen« Anhängsel an den Samen. Aus den Wurzeln des ähnlichen Goldbartgrases knüpft man in Italien die Wurzelbürsten.

Briza media, LINNÉ 1758

Zittergras

Plantaginaceae, Wegerichgewächse

Plantago alpina, LINNÉ 1758

Alpen-Wegerich

Ein Beispiel wie man sich leicht in seiner Begeisterung, aber mit mangelnden Kenntnissen über Orchideen in die Irre leiten lassen kann. Die charakteristischen, parallelnervigen, linearen Blätter welche Orchideen als einkeimblättrige Pflanzen haben, machten mich auf diese Pflanze aufmerksam. In der Nachbarschaft von Orchis purpurea, Listra ovata und Ophrys insektifera hoffte ich eine weitere Orchideenart zu finden. Der freigelegte Stengel zeigte unterhalb der Blattrosetten, dass es kein Zwiebelgewächs ist. Erst Ende Juni brachten es die Blüten an den Tag, dass es sich hierbei um den Alpen-Wegerich, Plantago alpina handelt.

Ein Beispiel wie man sich leicht in seiner Begeisterung, aber mit mangelnden Kenntnissen über Orchideen in die Irre leiten lassen kann. Die charakteristischen, parallelnervigen, linearen Blätter welche Orchideen als einkeimblättrige Pflanzen haben, machten mich auf diese Pflanze aufmerksam. In der Nachbarschaft von Orchis purpurea, Listra ovata und Ophrys insektifera hoffte ich eine weitere Orchideenart zu finden. Der freigelegte Stengel zeigte unterhalb der Blattrosetten, dass es kein Zwiebelgewächs ist. Erst Ende Juni brachten es die Blüten an den Tag, dass es sich hierbei um den Alpen-Wegerich, Plantago alpina handelt.

Erinus alpinus, LINNÉ 1758

Alpen-Leberbalsam

Am Col Rousset wuchs aus einer Felsenspalte der Alpen-Leberbalsam. Früher wurde er zu den Braunwurzgewächse / Rachenblütler Scrophulariaceae sortiert.

Am Col Rousset wuchs aus einer Felsenspalte der Alpen-Leberbalsam. Früher wurde er zu den Braunwurzgewächse / Rachenblütler Scrophulariaceae sortiert.

Farne, Flechten, Pilze

Ophioglossum vulgatum, LINNÉ 1758

Natternzunge

Diese Pflanze ist ein Farn!

Diese Pflanze ist ein Farn!

Die Natternzunge wächst auf nährstoffarmen Böden, ist zwar weit verbreitet, aber doch recht selten. Vor dem sterilen Blatt ist der ährige Sporangienstand zu erkennen. Hier ist er noch nicht voll entwickelt. Die Natternzunge stand mit vielen anderen Exemplaren im Schatten unter Kiefern in der Nähe von Ophrys insektifera.

Botrychium lunaria, LINNÉ 1758

Mondraute

Familie: Mondrautengewächse, Ophioglossaceae. Ein in Mitteleuropa selten vorkommender Farn der Gattung Rautenfarne, Botrychium.

Familie: Mondrautengewächse, Ophioglossaceae. Ein in Mitteleuropa selten vorkommender Farn der Gattung Rautenfarne, Botrychium.

Landkarten-Flechten

Die Felsen und Gesteine sind dicht mit Ansammlung verschiedener Flechten überzogen. Die grünen Rhizocarpon-Arten sind die auffälligsten. Flechten, Lichenes sind Doppelorganismen aus Algen und Pilzen. Keines nutzt den anderen Organismus aus, beide profitieren von dem Zusammenleben.

Die Felsen und Gesteine sind dicht mit Ansammlung verschiedener Flechten überzogen. Die grünen Rhizocarpon-Arten sind die auffälligsten. Flechten, Lichenes sind Doppelorganismen aus Algen und Pilzen. Keines nutzt den anderen Organismus aus, beide profitieren von dem Zusammenleben.

Landkarten-Flechten kommen praktisch in allen Lebensräumen vor. Sie sind allerdings auf saubere Luft angewiesen, sind somit praktisch, wie alle Flechten ein Umweltindikator.

Die großblättrigen Flechten (rechts), hier nicht näher bestimmt, sind in allen Klimazonen anzutreffen.

Flechte, noch nicht benannt.

Holzpilz, Ganoderma-Art

In den Ausläufern des Luberon wuchs dieser interessante Pilz, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Ganoderma resinaceum oder einen ganz nahe Verwandten handeln dürfte. Der Pilz war hart wie Holz, wie ein Baumpilz. Er wuchs aber nicht an einem Baumstamm, sondern am Boden und hatte einen, mittig wachsenden Stiel unter dem Hut von etwa 10 cm Durchmesser. Die Röhrenlamellen waren feinporig und dunkelbraun. In Asien sind Pilze dieser Familie als Medizin hochgeschätzt, man sagt ihm geradezu wundersame Wirkungen nach.

In den Ausläufern des Luberon wuchs dieser interessante Pilz, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Ganoderma resinaceum oder einen ganz nahe Verwandten handeln dürfte. Der Pilz war hart wie Holz, wie ein Baumpilz. Er wuchs aber nicht an einem Baumstamm, sondern am Boden und hatte einen, mittig wachsenden Stiel unter dem Hut von etwa 10 cm Durchmesser. Die Röhrenlamellen waren feinporig und dunkelbraun. In Asien sind Pilze dieser Familie als Medizin hochgeschätzt, man sagt ihm geradezu wundersame Wirkungen nach.

Morchella esculenta, L. PERS. 1794

Speisemorchel

Beim Anblick dieses Pilzes lief mir, in Gedanken an eine leckere Mahlzeit das Wasser im Munde zusammen. Es wuchsen aber nur diese beiden Exemplare am Ort. Also ließ ich sie stehen, damit sie sich weiter vermehren mögen.

Beim Anblick dieses Pilzes lief mir, in Gedanken an eine leckere Mahlzeit das Wasser im Munde zusammen. Es wuchsen aber nur diese beiden Exemplare am Ort. Also ließ ich sie stehen, damit sie sich weiter vermehren mögen.

Dacrymyces chrysospermus, Berk. & M.A.Curtis, 1873

Riesen-Gallertträne

Die Riesen-Gallertträne ist auch ein echter Schmarotzer; hier lebt er auf einem Kiefernast.

Riesen-Gallerttränen gehören zu den Schlauchpilzen.

Die Riesen-Gallertträne ist auch ein echter Schmarotzer; hier lebt er auf einem Kiefernast.

Riesen-Gallerttränen gehören zu den Schlauchpilzen.

Rosaceae, Rosengewächse

Ribes petraeum, LINNÉ 1758

Felsenjohannisbeere

Eine Urahne unserer Gartenpflanze. Der Strauch mit den hübschen Blüten wächst auf basischem Grund. Die Früchte sind reich an Vitamin C.

Eine Urahne unserer Gartenpflanze. Der Strauch mit den hübschen Blüten wächst auf basischem Grund. Die Früchte sind reich an Vitamin C.

Amelanchier ovalis, MEDIK.

Gemeine Felsenbirne

An den Felsabhängen, auf steinigen und felsigen Böden wächst dieses Rosengewächs. Die kleinen, blauschwarzen Früchte sind eßbar und können zu Marmelade verarbeitet werden.

An den Felsabhängen, auf steinigen und felsigen Böden wächst dieses Rosengewächs. Die kleinen, blauschwarzen Früchte sind eßbar und können zu Marmelade verarbeitet werden.

In Gärten findet man sie auch als Ziersträucher.

Geum montanum, LINNÉ 1758

Berg-Nelkenwurz

Berg-Nelkenwurz in der Kinderstube des Verdons.

Berg-Nelkenwurz in der Kinderstube des Verdons.

Alchemilla vulgaris, LINNÉ 1758

Frauenmantel

Die 30 bis 50 cm hohe Staude kommt überall auf der nördlichen Erdhalbkugel vor. Sie hat kleine, unscheinbare, gelbgrüne Blüten. Der Name Alchemilla soll bis auf das Mittelalter zurückgehen und bedeutet, dass der in den kelchartigen Blätter gesammelte Tau von Alchemisten zur Bereitung des Steins der Weisen verwendet wurde. Es wurde auch geglaubt, daß Waschungen mit dem Tau Mädchen hübscher machte.

Die 30 bis 50 cm hohe Staude kommt überall auf der nördlichen Erdhalbkugel vor. Sie hat kleine, unscheinbare, gelbgrüne Blüten. Der Name Alchemilla soll bis auf das Mittelalter zurückgehen und bedeutet, dass der in den kelchartigen Blätter gesammelte Tau von Alchemisten zur Bereitung des Steins der Weisen verwendet wurde. Es wurde auch geglaubt, daß Waschungen mit dem Tau Mädchen hübscher machte.

Die Volksmedizin schreibt günstigen Wirkungen des Krautes bei Frauenleiden zu. Medizinisch verwendet werden die zur Blütezeit gesammelten oberirdischen Pflanzenteile.

Fabaceae, Schmetterlingsblütler, Hülsenfrüchtler

Ononis rotundifolia, LINNÉ 1758

Rundblättriger Hauhechel

Der kleine Strauch mit den hübschen, großen Blüten, ist sehr gut als zur Gruppe der Schmetterlingsblütler, Fabaceae zu erkennen. Der Name Ononis ist von »onos«, dem griechischen Wort für Esel abgeleitet. Dieses ist eine Futterpflanze für die genügsamen Esel.

Der kleine Strauch mit den hübschen, großen Blüten, ist sehr gut als zur Gruppe der Schmetterlingsblütler, Fabaceae zu erkennen. Der Name Ononis ist von »onos«, dem griechischen Wort für Esel abgeleitet. Dieses ist eine Futterpflanze für die genügsamen Esel.

Alle Leguminosen haben an den Wurzeln Knöllchenbakterien sitzen, die die Pflanze mit Stickstoff versorgen. Daher können Pflanzen dieser Familie auch auf kargen Böden leben, sind häufig Pionierpflanzen.

Ononis natrix, LINNÉ 1758

Gelber Hauhechel

Die Gattung des Ononis ist mit rund 70 Arten im Mittelmeergebiet verbreitet. Die Früchte der Fabaceaen sind in Schoten versteckt; Bohnen und Erbsen gehören auch zu dieser Familie.

Die Gattung des Ononis ist mit rund 70 Arten im Mittelmeergebiet verbreitet. Die Früchte der Fabaceaen sind in Schoten versteckt; Bohnen und Erbsen gehören auch zu dieser Familie.

Spartium junceum, LINNÉ 1758

Pfriemenginster

Der Pfriemenginster ist im Mittelmeerraum so häufig wie bei uns der Besenginster. Mit seinen großen, leuchtend gelben Blüten ist er ein echter Frühlingsbote. Ginster gehören auch der Familie der Schmetterlingsblütler, Fabaceae an. Alle Ginsterarten, besonders die Früchte sind giftig.

Der Pfriemenginster ist im Mittelmeerraum so häufig wie bei uns der Besenginster. Mit seinen großen, leuchtend gelben Blüten ist er ein echter Frühlingsbote. Ginster gehören auch der Familie der Schmetterlingsblütler, Fabaceae an. Alle Ginsterarten, besonders die Früchte sind giftig.

Vicia sative, LINNÉ 1758

Saatwicke

Die Saatwicke beginnt mit dem Aufblühen eines Blütenstandes von unten nach oben. Eine Pflanze blüht 11 bis 14 Tage lang. Die einzelne Blüte blüht vormittags um 10 Uhr auf. Über Nacht klappt sich die Fahne, das obere Blütenblatt herab. Eine Blüte kann sich auch mehrere Tage erneut öffnen, bis eine Befruchtung stattgefunden hat. Die Blüten werden häufig von Honigbienen und Hummeln besucht, die hauptsächlich den Nektar der Saftdrüsen an den Nebenblättern sammeln.

Die Saatwicke beginnt mit dem Aufblühen eines Blütenstandes von unten nach oben. Eine Pflanze blüht 11 bis 14 Tage lang. Die einzelne Blüte blüht vormittags um 10 Uhr auf. Über Nacht klappt sich die Fahne, das obere Blütenblatt herab. Eine Blüte kann sich auch mehrere Tage erneut öffnen, bis eine Befruchtung stattgefunden hat. Die Blüten werden häufig von Honigbienen und Hummeln besucht, die hauptsächlich den Nektar der Saftdrüsen an den Nebenblättern sammeln.

Madicago, Schneckenklee

Näher kann ich diese kleine, unscheinbare Pflanze, mit den winzigen Blütchen noch nicht bestimmen.

Näher kann ich diese kleine, unscheinbare Pflanze, mit den winzigen Blütchen noch nicht bestimmen.

Erst durch die auffälligen Schoten wurde ich auf diese Pflanze aufmerksam. Sie gehört zu den Hülsenfrüchtler, Fabaceae. Diese Gattung Madicago, bei der zur Zeit 59 Arten unterschieden werden, hat ihr Hauptverbreitungs- und Entwicklungsgebiet im Mittelmeerraum. Auch innerhalb einer Art können die Fruchtformen verschieden aussehen.

Anthyllis montana, »Rubra«, LINNÉ 1758

Berg-Wundklee

Typischer Gebirgs-Bewohner, der mit seinen Ausläufern die Felsen überzieht.

Typischer Gebirgs-Bewohner, der mit seinen Ausläufern die Felsen überzieht.

Pyrolaceae, Wintergrüngewächse

Pyrola minor, LINNÉ 1758

Kleines Wintergrün

Wächst im Wald, im Schatten der Bäume. Das recht kleinwüchsige Kraut wird aber leicht übersehen, wenn es sich nicht geraden mit den glockenförmigen Blütchen schmückt. Es über ganz Europa verbreitet.

Wächst im Wald, im Schatten der Bäume. Das recht kleinwüchsige Kraut wird aber leicht übersehen, wenn es sich nicht geraden mit den glockenförmigen Blütchen schmückt. Es über ganz Europa verbreitet.

Moneses uniflora, LINNÉ 1758

Einblütiges Wintergrün oder Moosauge

Ein Wintergrüngewächs, es ist in den Gebirgswäldern Nord- und Mitteleuropas zu finden. Die eigenwillige Anordnung des Stempels und der Staubgefäße machen es unverkennbar. Es ist sehr selten und steht unter Naturschutz.

Ein Wintergrüngewächs, es ist in den Gebirgswäldern Nord- und Mitteleuropas zu finden. Die eigenwillige Anordnung des Stempels und der Staubgefäße machen es unverkennbar. Es ist sehr selten und steht unter Naturschutz.

Steingarten, Gebirgspflanzen, Bodendecker

Steingarten, Gebirgspflanzen, Bodendecker

Auf Steinen und in Felsritzen wachsen genügsame Pflanzen. Einige haben auffallend dicke Blätter als Wasserspeicher, ähnlich der Kakteen.

Auf Steinen und in Felsritzen wachsen genügsame Pflanzen. Einige haben auffallend dicke Blätter als Wasserspeicher, ähnlich der Kakteen.

Scrophulariaceae,Braunwurzgewächse / Rachenblütler

Linaria alpina, LINNÉ 1758

Alpenleinkraut

Am Oberlauf des Verdon, im Schotterbett des Überschwemmungsbereiches wuchs dieses zarte Pflänzchen. Das Alpenleinkraut gehört zur Familie der Rachenblütler, Scrophulariaceae.

Am Oberlauf des Verdon, im Schotterbett des Überschwemmungsbereiches wuchs dieses zarte Pflänzchen. Das Alpenleinkraut gehört zur Familie der Rachenblütler, Scrophulariaceae.

Veilchen und andere

Viola odorata, LINNÉ 1758

Wohlriechendes Veilchen

»Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und rein, nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.« So schrieben sie es früher den Mädchen ins Poesiealbum. Das Wohlriechende Veilchen ist im Mittelmeerraum beheimatet. Ameisen verbreiten die Samen.

»Sei wie das Veilchen im Moose, bescheiden, sittsam und rein, nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.« So schrieben sie es früher den Mädchen ins Poesiealbum. Das Wohlriechende Veilchen ist im Mittelmeerraum beheimatet. Ameisen verbreiten die Samen.

Viola biflora, LINNÉ 1758

Zweiblütiges Veilchen

Zweiblütiges Veilchen am Lac de Allos.

Zweiblütiges Veilchen am Lac de Allos.

Viola alba ssp. scotophylla, C. T. A. JORDAN, 1849

Violettsporn-Weißveilchen

Gesehen in der Hohen Provence.

Gesehen in der Hohen Provence.

Viola tricolor, LINNÉ 1758

Gebirgsveilchen Veilchen

Veilchen im Gebirge kommen in vielen Farbschattierungen vor.

Veilchen im Gebirge kommen in vielen Farbschattierungen vor.

Papaveraceae, Mohngewächse

Mohnwiese bei Apt

Leuchtend rote Mohnwiesen, wie hier bei Apt findet man in der Provence recht häufig. Aus Deutschland hat man ihn, wie auch der Kornblume mit Dünger und Bioziden fast völlig entfernt. Nur bisweilen leuchtet es noch oder schon wieder hoffnungsvoll rot. Erstaunlich ist, dass der Mohn und auch andere Wildkräuter auf Brachen oder aufgelassenen Feldern wieder zurückkehrt. Rachel Carlson beschrieb schon 1970 in ihrem Roman »Der stumme Frühling« eindringlich die Auswirkungen von Bioziden auf das ökologische Gleichgewicht.

Leuchtend rote Mohnwiesen, wie hier bei Apt findet man in der Provence recht häufig. Aus Deutschland hat man ihn, wie auch der Kornblume mit Dünger und Bioziden fast völlig entfernt. Nur bisweilen leuchtet es noch oder schon wieder hoffnungsvoll rot. Erstaunlich ist, dass der Mohn und auch andere Wildkräuter auf Brachen oder aufgelassenen Feldern wieder zurückkehrt. Rachel Carlson beschrieb schon 1970 in ihrem Roman »Der stumme Frühling« eindringlich die Auswirkungen von Bioziden auf das ökologische Gleichgewicht.

Papaver rhoeus, LINNÉ 1758

Klatschmohn

Von Mai bis Juni erscheinen die scharlachroten Mohnblüten. Sie sitzen einzeln auf langen, behaarten Stengeln. Die Blüten sind sehr vergänglich, oft sind sie nach einem Tag wieder verblüht, und so sieht man die eiförmigen Fruchtkapseln schon während der Blütezeit. Die Laubblätter sind tief fiederteilig und gezähnt. Die Pflanze enthält einen weißlichen Milchsaft und wird 30 bis 80 cm hoch. Verwandt mit dem Klatsch-Mohn ist der Schlafmohn, aus deren Saft Opium hergestellt wird. Alle Mohngewächse haben das Alkaloid Rhoeadin, allerdings in unterschiedlichen Konzentrationen.

Von Mai bis Juni erscheinen die scharlachroten Mohnblüten. Sie sitzen einzeln auf langen, behaarten Stengeln. Die Blüten sind sehr vergänglich, oft sind sie nach einem Tag wieder verblüht, und so sieht man die eiförmigen Fruchtkapseln schon während der Blütezeit. Die Laubblätter sind tief fiederteilig und gezähnt. Die Pflanze enthält einen weißlichen Milchsaft und wird 30 bis 80 cm hoch. Verwandt mit dem Klatsch-Mohn ist der Schlafmohn, aus deren Saft Opium hergestellt wird. Alle Mohngewächse haben das Alkaloid Rhoeadin, allerdings in unterschiedlichen Konzentrationen.

Siehe auch: www.giftpflanzen.com

Asclepiadaceae, Schwalbenwurzgewächse

Vincetoxicum hirundinaria, MEDIK.

Weiße Schwalbenwurz

Zur Familie der Ascleiadacea gehörend. Sie wächst in Europa bis in 2000 m Höhe, außer in der Bretagne und der Normandie, in Deutschland ist sie selten. Sie ist eine alte Heilpflanze, im Altertum wurde sie bei Bissen von giftigen Tieren angewandt. Die Weiße Schwalbenwurz enthält in den unterirdischen Organen bis zu 5% eines Glykosid-Gemisches, das als Vincetoxin bezeichnet wird. Das bevorzugte Aglykon ist Hirundigenin,

Zur Familie der Ascleiadacea gehörend. Sie wächst in Europa bis in 2000 m Höhe, außer in der Bretagne und der Normandie, in Deutschland ist sie selten. Sie ist eine alte Heilpflanze, im Altertum wurde sie bei Bissen von giftigen Tieren angewandt. Die Weiße Schwalbenwurz enthält in den unterirdischen Organen bis zu 5% eines Glykosid-Gemisches, das als Vincetoxin bezeichnet wird. Das bevorzugte Aglykon ist Hirundigenin,

C21 H30 O5.

Siehe auch: www.giftpflanzen.com

Ericaceae, Heidekrautgewächse

Rhododendron hirsutum, LINNÉ 1758

Alpenrose, bewimperte

Die Alpenrose gehört zu den Heidekrautgewächsen, Ericaceae. Der kleine Strauch mit seinen duftenden Blüten wird 20 bis 100 cm hoch.

Die Alpenrose gehört zu den Heidekrautgewächsen, Ericaceae. Der kleine Strauch mit seinen duftenden Blüten wird 20 bis 100 cm hoch.

Arctostaphylos uva ursi, LINNÉ 1758

Echte Bärentraube

Alte Heilpflanze gegen Erkrankungen der Harnwege. Früher wurden die Blätter wegen des hohen Gerbsäuregehaltes auch zum Gerben von Leder verwendet.

Alte Heilpflanze gegen Erkrankungen der Harnwege. Früher wurden die Blätter wegen des hohen Gerbsäuregehaltes auch zum Gerben von Leder verwendet.

Seidelbastgewächse, Thymelaeaceae

Daphne alpinal, LINNÉ 1758

Alpenseidelbast

Ein immergrüner Strauch, der in West- und Südeuropa heimisch ist. Mitglieder der Pflanzenfamilie Thymelaeaceae sind in allen Teilen für den Menschen giftig. Siehe auch: www.giftpflanzen.com Die meisten Thymelaeaceae haben einen sehr zähen Bast; der wurde früher zur Faserherstellung verwendet. In Japan wird die Faser zu dem sehr feinen, aber unglaublich festen Mitsumatapapier verarbeitet.

Ein immergrüner Strauch, der in West- und Südeuropa heimisch ist. Mitglieder der Pflanzenfamilie Thymelaeaceae sind in allen Teilen für den Menschen giftig. Siehe auch: www.giftpflanzen.com Die meisten Thymelaeaceae haben einen sehr zähen Bast; der wurde früher zur Faserherstellung verwendet. In Japan wird die Faser zu dem sehr feinen, aber unglaublich festen Mitsumatapapier verarbeitet.

Daphne cneorum, LINNÉ 1758

Rosmarin-Seidelbast

Der Rosmarin-Seidelbast oder Heideröschen ist ein Seidelbastgewächs, das durch den Gehalt an Daphnetoxin, C27 H30 O8 stark giftig ist.

Der Rosmarin-Seidelbast oder Heideröschen ist ein Seidelbastgewächs, das durch den Gehalt an Daphnetoxin, C27 H30 O8 stark giftig ist.

Der locker verzweigte Zwergstrauch wird 10 bis 40 cm hoch. Die Blätter sind dunkelgrün, schmal keilförmig. Die kleinen Blüten meist tief rosa und außen behaart. Sie wachsen in Büscheln an den Zweigenden und duften nach Nelken. Das Heideröschen blüht ab Mai bis Juni. Standort, felsnahen in sonniger Lage. Das Heideröschen steht auf der »Roten Liste«. Der Rosmarin-Seidelbast wächst in den Gebirgen Mittel- und Südeuropas. Hier gesehen auf dem Wege zum Lac de Allos.

Aristolochia, Osterluzeigewächse

Aristolochia clematis, LINNÉ 1758

Aufrechte Osterluzei

Die Aufrechte Osterluzei ist in Mitteleuropa beheimatet. Osterluzeigewächse sind recht selten; beide Exemplare dieser Familie kannte ich bisher nur aus der Literatur. Die Osterluzei ist eine alte Heilpflanze. Die gesamte Pflanze, vor allem aber Wurzel und Samen enthalten die giftige Aristolochiasäure. Siehe auch: www.giftpflanzen.com Ernsthafte Vergiftungen mit der Pflanze sind allerdings kaum zu befürchten und auch nicht bekannt. Der griechische Gattungsname Aristolochia setzt sich aus den Worten aristos für das beste und lockheia für Geburt zusammen. Er weist somit auf die frühere Verwendung der Pflanze als Mittel zur Geburtsförderung hin. Innerlich wurde sie zur Einleitung der Geburt, aber auch als Abtreibungsmittel verwendet, hierbei waren allerdings leichte Vergiftungen möglich. Auch wirkte sie bei Menstruationsbeschwerden, bei Rheuma und Arthritis. Das Tonikum »Frauengold®« enthielt auch die Wirkstoffe der Osterluzei. Deshalb zog das Bundesgesundheitsamt 1982 »Frauengold®« aus dem Verkehr. Äußerlich wurde die Osterluzei zur Wundbehandlung und auch bei chronischen Geschwüren verwendet.

Die Aufrechte Osterluzei ist in Mitteleuropa beheimatet. Osterluzeigewächse sind recht selten; beide Exemplare dieser Familie kannte ich bisher nur aus der Literatur. Die Osterluzei ist eine alte Heilpflanze. Die gesamte Pflanze, vor allem aber Wurzel und Samen enthalten die giftige Aristolochiasäure. Siehe auch: www.giftpflanzen.com Ernsthafte Vergiftungen mit der Pflanze sind allerdings kaum zu befürchten und auch nicht bekannt. Der griechische Gattungsname Aristolochia setzt sich aus den Worten aristos für das beste und lockheia für Geburt zusammen. Er weist somit auf die frühere Verwendung der Pflanze als Mittel zur Geburtsförderung hin. Innerlich wurde sie zur Einleitung der Geburt, aber auch als Abtreibungsmittel verwendet, hierbei waren allerdings leichte Vergiftungen möglich. Auch wirkte sie bei Menstruationsbeschwerden, bei Rheuma und Arthritis. Das Tonikum »Frauengold®« enthielt auch die Wirkstoffe der Osterluzei. Deshalb zog das Bundesgesundheitsamt 1982 »Frauengold®« aus dem Verkehr. Äußerlich wurde die Osterluzei zur Wundbehandlung und auch bei chronischen Geschwüren verwendet.

Aristolochia pallida, WILLD.

Pfeifenstrauch

Der Pfeifenstrauch ist im Mittelmeerraum verbreitet. An Hecken, Waldränder und steinigen Stellen tritt er vereinzelnd auf. Zur Gattung der Aristolochia gehören weltweit rund 300 Arten. Ihre Blüten, die oft eine aasartig riechen, sind häufig als Kesselfallen ausgebildet. Sie werden ausschließlich von Fliegen besucht.

Der Pfeifenstrauch ist im Mittelmeerraum verbreitet. An Hecken, Waldränder und steinigen Stellen tritt er vereinzelnd auf. Zur Gattung der Aristolochia gehören weltweit rund 300 Arten. Ihre Blüten, die oft eine aasartig riechen, sind häufig als Kesselfallen ausgebildet. Sie werden ausschließlich von Fliegen besucht.

Boraginaceae, Rauhblattgewächse

Echium vulgare, LINNÉ 1758

Blauer Natterkopf

Zur Familie der Rauhblattgewächsen, Boraginaceae gehörend. Die bekannteste Vertreterin dieser überwiegend blaublütigen Familie ist das Vergißmeinnicht. Die artenreiche Familie ist überwiegend auf der nördlichen Erdhälfte angesiedelt. Auf der südlichen Halbkugel ist sie mit nur wenigen Arten bis zum südlichem Wendekreis vertreten.

Zur Familie der Rauhblattgewächsen, Boraginaceae gehörend. Die bekannteste Vertreterin dieser überwiegend blaublütigen Familie ist das Vergißmeinnicht. Die artenreiche Familie ist überwiegend auf der nördlichen Erdhälfte angesiedelt. Auf der südlichen Halbkugel ist sie mit nur wenigen Arten bis zum südlichem Wendekreis vertreten.

Pulmonaria longifolia, LINNÉ 1758

Langblättriges Lungenkraut

Pflanzen der Familie der Rauhblattgewächse haben blau- und rotgefärbte Blüten, je nachdem wie sauer oder basisch der Boden ist.

Pflanzen der Familie der Rauhblattgewächse haben blau- und rotgefärbte Blüten, je nachdem wie sauer oder basisch der Boden ist.

Pulmonaria officinalis, LINNÉ 1758

Echtes Lungenkraut

Die verschiedene Lungenkraut-Arten sind sehr schwer zu bestimmen und bilden zudem untereinander noch Bastarde. Lungenkraut ist eine alte Heilpflanze bei Erkrankungen der Atemwege. Es enthält auch Kieselsäure, Schleime, Saponine, Gerbstoffe und größere Mengen Mineralien und hemmt dadurch Hustenreiz und Entzündungen.

Die verschiedene Lungenkraut-Arten sind sehr schwer zu bestimmen und bilden zudem untereinander noch Bastarde. Lungenkraut ist eine alte Heilpflanze bei Erkrankungen der Atemwege. Es enthält auch Kieselsäure, Schleime, Saponine, Gerbstoffe und größere Mengen Mineralien und hemmt dadurch Hustenreiz und Entzündungen.

Cynoglossum officinale, LINNÉ 1758

Echte Hundszunge

Gesehen am Col Rousset Juni 2006. Alte Heilpflanze, sie wirkt antirheumatisch, antineuralgisch, wundheilend, venenkräftigend. Die Wirkung ist mit der des Beinwells vergleichbar. Sie wird aber auch innerlich bei Magen- und Darmerkrankungen und schmerzhaftem Husten eingesetzt.

Gesehen am Col Rousset Juni 2006. Alte Heilpflanze, sie wirkt antirheumatisch, antineuralgisch, wundheilend, venenkräftigend. Die Wirkung ist mit der des Beinwells vergleichbar. Sie wird aber auch innerlich bei Magen- und Darmerkrankungen und schmerzhaftem Husten eingesetzt.

Myosotis alpestris, F. W. Schmidt

Alpen-Vergissmeinnicht

Bekannteste Vertreterin dieser Familie, Gattung mit über 100 Arten. Die botanische Bezeichnung Myosotis bedeutet soviel wie »Mausohr« um auf die Form der Blätter zu weisen.

Bekannteste Vertreterin dieser Familie, Gattung mit über 100 Arten. Die botanische Bezeichnung Myosotis bedeutet soviel wie »Mausohr« um auf die Form der Blätter zu weisen.

Campanulaceae, Glockenblumengewächse

Campanula alpestris, Alpen- oder Marien-Glockenblume?

Ist diese Glockenblume eine Marien-Glockenblume, Campanula medium oder eine Alpen- Glockenblume, Campanula alpestris, ich vermag es nicht mit Sicherheit zu sagen. Sie wuchs neben der untenstehenden Campanula (links im Hintergrund) im Überschwemmungsbereich des oberen Verdons. Die gesamte Pflanze wirkte robust und kräftig. Die intensiv blauen, spitzzipfeligen Blütenkelche standen einzelnd auf kurzen, kräftigen Stengeln. Die lanzettlichen Blätter hatten einen gewellten Rand.

Ist diese Glockenblume eine Marien-Glockenblume, Campanula medium oder eine Alpen- Glockenblume, Campanula alpestris, ich vermag es nicht mit Sicherheit zu sagen. Sie wuchs neben der untenstehenden Campanula (links im Hintergrund) im Überschwemmungsbereich des oberen Verdons. Die gesamte Pflanze wirkte robust und kräftig. Die intensiv blauen, spitzzipfeligen Blütenkelche standen einzelnd auf kurzen, kräftigen Stengeln. Die lanzettlichen Blätter hatten einen gewellten Rand.

Campanula allionis, Allionis Glockenblume

Die Allionis Glockenblume ist ein echter Gebirgsbewohner.

Die Allionis Glockenblume ist ein echter Gebirgsbewohner.

Campanula alpina, JACQ.

Alpen-Glockenblume

Diese hübsche Glockenblume mit dem auffälligen großen, innen etwas behaartem Blütenkelch stand in unmittelbarer Nachbarschaft der obenstehenden Campanula. Die Campanula alpina wächst in den Alpen, den Sudeten, den Karparten und Süd-Norwegen.

Diese hübsche Glockenblume mit dem auffälligen großen, innen etwas behaartem Blütenkelch stand in unmittelbarer Nachbarschaft der obenstehenden Campanula. Die Campanula alpina wächst in den Alpen, den Sudeten, den Karparten und Süd-Norwegen.

In einem Buch wurde die Campanula alpina auch als Campanula allionis bezeichnet.

Campanula raineri, PERPEUTI

Insubrische Glockenblume

Noch eine Alpenglockenblume, diesmal mit becherförmigen Kelch.

Noch eine Alpenglockenblume, diesmal mit becherförmigen Kelch.

Campanula barbata, LINNÉ 1758

Bärtige Glockenblume

Albino-Variation der Campanula barbata.

Albino-Variation der Campanula barbata.

Campanula rotundifolia, LINNÉ 1758

Rundblättrige Glockenblume

Blume mit namenstypischen Blütenkelch. Die Pflanze ist recht genügsam. Man findet sie recht häufig, selbst an ungewöhnlichen Standorten.

Blume mit namenstypischen Blütenkelch. Die Pflanze ist recht genügsam. Man findet sie recht häufig, selbst an ungewöhnlichen Standorten.

Rechts eine Albino Rundblättrige Glockenblume.

Campanula trachelium, LINNÉ 1758

Nesselblättrige-Glockenblume

Die Nesselblättrige-Glockenblume wächst in lichten Wälder auf humösen Böden.

Die Nesselblättrige-Glockenblume wächst in lichten Wälder auf humösen Böden.

Campanula glomerta, LINNÉ 1758

Büschel-Glockenblume

Legousia speculum-veneris, LINNÉ 1758

Echter Frauenspiegel

Der dunkelblau blühende Echte Frauenspiegel gehört zu den Glockenblumengewächsen. Eine nette Geschichte wird zur Namesgebung erzählt: Er käme daher, daß sich die Blüten in der Hitze des Sommers so weit entfalten, daß sie eine Ebene bilden und dabei die glatte Oberfläche ihrer Blütenblätter in der Sonne glänzt. In dem Glanz dieses »Spiegel« hätte sich Venus, die römische Schönheitsgöttin, betrachtet.

Der dunkelblau blühende Echte Frauenspiegel gehört zu den Glockenblumengewächsen. Eine nette Geschichte wird zur Namesgebung erzählt: Er käme daher, daß sich die Blüten in der Hitze des Sommers so weit entfalten, daß sie eine Ebene bilden und dabei die glatte Oberfläche ihrer Blütenblätter in der Sonne glänzt. In dem Glanz dieses »Spiegel« hätte sich Venus, die römische Schönheitsgöttin, betrachtet.

Der Frauenspiegel wächst auf basenreicher, meist kalkhaltiger.

Phyteuma spicatum subsp. coeruleum, LINNÉ 1758

Ährige Teufelskralle

In den Bergen um den Col Allos waren die Wiesen mit dieser Campanulaceae geschmückt.

In den Bergen um den Col Allos waren die Wiesen mit dieser Campanulaceae geschmückt.

Phyteuma orbiculare, LINNÉ 1758

Rundkopf-Teufelskralle

Physoplexis comosa, LINNÉ 1758

Dolomiten Teufelskralle

mit Augenfalter

Diese Blume mit dem ungewöhnlichen Blütenstand gehört auch zu den Glockenblumengewächse, Campanulaceae. In alpinen Bereichen kommt sie bis auf 3000 m Höhe vor. Die Dolomiten Teufelskralle blüht überwiegend blau, vereinzelt aber auch gelblich/weiß. Die Physoplexis comosa hat die Eiszeiten in den Höhen der Berge überstanden.

Diese Blume mit dem ungewöhnlichen Blütenstand gehört auch zu den Glockenblumengewächse, Campanulaceae. In alpinen Bereichen kommt sie bis auf 3000 m Höhe vor. Die Dolomiten Teufelskralle blüht überwiegend blau, vereinzelt aber auch gelblich/weiß. Die Physoplexis comosa hat die Eiszeiten in den Höhen der Berge überstanden.

Labiaten, Lippenblüttler

Lamium montanum, LINNÉ 1758

Berg-Goldnessel

Am Wegesrand aus dem Schutz unter den Sträuchern leuchtete es gelb hervor. Die Familie der Labiatae, Lippenblütler umfasst rund 3200 Arten. Die Blüte ist meist röhrenförmig und teilt sich vorn in eine Ober- und eine Unterlippe. Der Fruchtknoten ist vierteilig, die Blüte hat zwei oder vier Staubblätter. Der Stengel der Pflanze ist vierkantig, die Blätter sind in der Regel gegenständig und stehen paarweise über Kreuz. Blüten und Blätter enthalten oft ätherische Öle, die in der Medizin Verwendung finden.

Am Wegesrand aus dem Schutz unter den Sträuchern leuchtete es gelb hervor. Die Familie der Labiatae, Lippenblütler umfasst rund 3200 Arten. Die Blüte ist meist röhrenförmig und teilt sich vorn in eine Ober- und eine Unterlippe. Der Fruchtknoten ist vierteilig, die Blüte hat zwei oder vier Staubblätter. Der Stengel der Pflanze ist vierkantig, die Blätter sind in der Regel gegenständig und stehen paarweise über Kreuz. Blüten und Blätter enthalten oft ätherische Öle, die in der Medizin Verwendung finden.

Thymus vulgaris, LINNÉ 1758

Gemeiner Thymian

Eine ganz charakteristische Pflanze der Provence, ein Gewürzkraut was in der französischen Küche nicht fehlen darf. Sie verströmt ihren würzigen Duft großzügig, die ganze Gegend ist damit nicht nur zur Blütezeit überzogen. Das ätherische Öl dieses Lippenblütlers, Thymus vulgaris hilft gegen Leiden der Atemwege, hemmt Entzündungen und regt den Appetit an. Diese Wirkung ist seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde bekannt.

Eine ganz charakteristische Pflanze der Provence, ein Gewürzkraut was in der französischen Küche nicht fehlen darf. Sie verströmt ihren würzigen Duft großzügig, die ganze Gegend ist damit nicht nur zur Blütezeit überzogen. Das ätherische Öl dieses Lippenblütlers, Thymus vulgaris hilft gegen Leiden der Atemwege, hemmt Entzündungen und regt den Appetit an. Diese Wirkung ist seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde bekannt.

Melittis melissophyllum, LINNÉ 1758

Melissen-Immenblatt

Der Name der Pflanze leitet sich vom griechischen Wort mélissa, (mélitta) für Biene ab, weil die zerriebenen Blätter nach Honig riechen.

Der Name der Pflanze leitet sich vom griechischen Wort mélissa, (mélitta) für Biene ab, weil die zerriebenen Blätter nach Honig riechen.

Cistaceae, Zistosengewächse

Cistus albidus, LINNÉ 1758

Weißliche Zistrose

Die Cistaceae, Zistosengewächse und ihre Verwandten gehören zu den auffallendsten und wichtigsten Sträuchern der Maccie (Steineichenwald) und Garigue.

Die Cistaceae, Zistosengewächse und ihre Verwandten gehören zu den auffallendsten und wichtigsten Sträuchern der Maccie (Steineichenwald) und Garigue.

Garigue von: garig; über franz. garrigue von okzitanisch garriga = Kermeseichenwald, Heide. Garrigue, mediterrane, lückige, besonders artenreiche und bis etwa 1,5 Meter hohe Buschwerk. Die Garigue stellt eine durch jahrhundertlange Holznutzung und Überweidung, durch Feuer (Feuerökologie) und Bodenabtrag aus der Maccie entstandene Degradationsstufe des ursprünglichen mediterranen Steineichenwaldes dar.

Die hübschen, großen seidenpapierartig geknitterten Blüten mit den leuchtend gelben Staubgefäßen werden gerne von den Bienen und Hummeln besucht.

Asteraceae (alt: Compositae), Korbblütler

Carlina acaulis, LINNÉ 1758

Silberdistel

1997 wurde die Silberdistel zur Blume des Jahres gewählt. Die Pflanze gehört zur Familie der

Korbblütler, Asteraceae. Sie wächst auf nährstoffarmen, kalkhaltigen

Böden, ist eine ausgesprochen wärme- und lichtliebende Pflanze. Die Silberdistel ist unter viele Namensbezeichnungen wie Große Eberwurz, Wetterdistel, Stengellose Eberwurz und anderen bekannt. Diese Namen wurden vom Aussehen der Pflanze abgeleitet. In der Volksheilkunde wurden die Wurzeln der Silberdistel als harntreibendes Mittel angewandt. Die Blütenböden von den Almhirten als Wegzehrung genutzt oder dem Viehfutter beigemengt.

1997 wurde die Silberdistel zur Blume des Jahres gewählt. Die Pflanze gehört zur Familie der

Korbblütler, Asteraceae. Sie wächst auf nährstoffarmen, kalkhaltigen

Böden, ist eine ausgesprochen wärme- und lichtliebende Pflanze. Die Silberdistel ist unter viele Namensbezeichnungen wie Große Eberwurz, Wetterdistel, Stengellose Eberwurz und anderen bekannt. Diese Namen wurden vom Aussehen der Pflanze abgeleitet. In der Volksheilkunde wurden die Wurzeln der Silberdistel als harntreibendes Mittel angewandt. Die Blütenböden von den Almhirten als Wegzehrung genutzt oder dem Viehfutter beigemengt.

Rechts, der Blütenboden der Silberdistel mit seiner, für Asteraceaen typische schönen geometrischen Struktur.

Carlina vulgaris, LINNÉ 1758

Golddistel

Eine recht selten gewordene Vertreterin der Asteraceae. Sie begnügt sich mit mageren, steinigen kalkhaltigen Böden.

Eine recht selten gewordene Vertreterin der Asteraceae. Sie begnügt sich mit mageren, steinigen kalkhaltigen Böden.

Arnika montana, LINNÉ 1758

Arnika

Altbekannte Heilpflanze, hilfreich bei Blutergüssen und Prellungen, sowie in der Homöopathie.

Altbekannte Heilpflanze, hilfreich bei Blutergüssen und Prellungen, sowie in der Homöopathie.

Ephedraceae, Meerträubelgewächse

Ephedra sinica, LINNÉ 1758

Meerträupel

Familie der Ephedraceae (Meerträubelgewächse). Vorkommen: An der Atlantik-Küste Frankreichs und am Mittelmeer. Ephedra-Arten werden weltweit als Arzneipflanzen kultiviert. Das daraus isolierte Ephedrin wird als Mittel gegen niedrigen Blutdruck, bei Husten und als Appetitzügler verwendet.

Familie der Ephedraceae (Meerträubelgewächse). Vorkommen: An der Atlantik-Küste Frankreichs und am Mittelmeer. Ephedra-Arten werden weltweit als Arzneipflanzen kultiviert. Das daraus isolierte Ephedrin wird als Mittel gegen niedrigen Blutdruck, bei Husten und als Appetitzügler verwendet.

Siehe auch: www.giftpflanzen.com

Linaceae, Leingewächse

Linum alpinum, JACQ.

Alpenlein

Nur von weitem kann man den Alpenlein mit der Blauen Binsenlilie verwechseln. Der Alpenlein ist deutlich zierlicher und leuchtet Blauer. Außerdem hat er fünf Blütenblätter, während die Blaue Binsenlilie sechs Blütenblätter hat. Siehe auch: Blaue Binsenlilie, Aphyllantes monspeliensis.

Nur von weitem kann man den Alpenlein mit der Blauen Binsenlilie verwechseln. Der Alpenlein ist deutlich zierlicher und leuchtet Blauer. Außerdem hat er fünf Blütenblätter, während die Blaue Binsenlilie sechs Blütenblätter hat. Siehe auch: Blaue Binsenlilie, Aphyllantes monspeliensis.

Linum flavum, LINNÉ 1758

Gelber Lein

Der Gelber Lein bevorzugt kalkhaltige und stickstoffarme Standorte, vorwiegend in sonnigen Lagen, wie hier in Mergelhängen bei Carniol. In Deutschland ist die Pflanze stark gefährdet.

Der Gelber Lein bevorzugt kalkhaltige und stickstoffarme Standorte, vorwiegend in sonnigen Lagen, wie hier in Mergelhängen bei Carniol. In Deutschland ist die Pflanze stark gefährdet.

Apocynaceae, Hundsgiftgewächse

Nerium oleander, LINNÉ 1758

Oleander

Familie: Apocynaceae (Hundsgiftgewächse)

Familie: Apocynaceae (Hundsgiftgewächse)

Der Oleander wird als rotblühender Strauch, der zwei bis fünf Meter hoch wird beschrieben.

Er stammt aus dem Mittelmeergebiet, wo er ausgezeichnet an trockene Lebensräume angepasst ist. Der Oleander sucht sich aber dennoch Standorte aus, an denen etwas mehr Wasser vorkommt. Der Name setzt sich aus olea für Ölbaum und andreios für kräftig zusammen.

Der Gattungsname Nerium entstammt von dem griechischen Wort nerion für naß. Oleander wird seit dem 16. Jahrhundert als gerne Zierpflanze, Gartenstrauch und Kübelpflanze gehalten. Gezüchtet wird er in vielen Farbschattierungen. Man sollte aber nicht vergessen, daß der Oleander in allen Pflanzenteilen giftig ist.

Die Pflanze enthält das herzwirksame Glycosid Oleandrin. Schon zur Zeit Alexander des Großen muß die Giftwirkung des Oleanders bekannt gewesen sein. So wird berichtet, daß die Pflanze den Zugtieren gefährlich geworden ist, nachdem sie von ihr gefressen hatten.

Dioscurides wußte zu berichten, daß die Pflanze: »... Mauleseln, Hunden, Eseln und vielen anderen vierfüßigen Tieren ein tödliches Gift sei.« Er empfiehlt sie aber auch mit Wein getrunken gegen Schlangenbisse. Auch Theophrast, Plinius und Galen beschrieben die Wirkung des Oleanders.

Im Mittelalter benutzte man ihn in der Volksheilkunde gegen Parasiten und als Rattengift.

In einem Bericht aus Napoleons Zeiten steht, daß Soldaten starben, nachdem sie Fleisch gegessen hatten, welches auf Oleanderspießen gebraten war.

Tabernaemontanus schrieb (Auszug): »Wann man mit diesem Kraut der Feldmäus Löcher zustopffet, so müssen sie sterben. Die Jäger schmieren auch die Pfeil mit diesem Safft die wilden Thier damit zu erlegen und tödten.«

Auch in Kriminalromanen fand die giftige Wirkung der Pflanze Verwendung.

Vinca major, LINNÉ 1758

Großes Immergrün

Familie Apocynaceae, Hundsgiftgewächse.

Familie Apocynaceae, Hundsgiftgewächse.

Das Großes Immergrün ist in Südeuropa beheimatet, es kommt auch in der Süd- und

Westschweiz vor. Im Kraut enthält das Großes Immergrün das blutdrucksenkende

Vincamin, C21 H26 N2 O3.

Siehe auch: www.giftpflanzen.com

Orobanchen, Sommerwurzgewächse, Schmarotzer

Orobanche purpurea, JACQ.

Purpursommerwurz

Sommerwurze werden oft von Menschen mit wenig botanischen Kenntnissen, wegen ihrer eigentümlichen Blüte mit Orchideen verwechselt. Mit diesen haben sie aber absolut nicht gemeinsam den sie sind Schmarotzergewächse. Die Gattung der Orobanchen ist in Europa mit 45 Arten vertreten. Alle Arten leben ausnahmelos parasitär. Sie sind chlorophylllos, daher nicht in der Lage zur Photosynthese um ein eigenständiges Leben zu führen. Dieser Parasit schmarotzt bevorzugt auf Artemisia und Achillea, aber auch auf Korbblütler, Asteraceaen. Orobranchen werden überwiegend von Fliegen besucht. Die Samen der Orobanchen sind sehr winzig, bei manchen Arten wiegt ein Samenkorn nur 0,0001 mg.

Sommerwurze werden oft von Menschen mit wenig botanischen Kenntnissen, wegen ihrer eigentümlichen Blüte mit Orchideen verwechselt. Mit diesen haben sie aber absolut nicht gemeinsam den sie sind Schmarotzergewächse. Die Gattung der Orobanchen ist in Europa mit 45 Arten vertreten. Alle Arten leben ausnahmelos parasitär. Sie sind chlorophylllos, daher nicht in der Lage zur Photosynthese um ein eigenständiges Leben zu führen. Dieser Parasit schmarotzt bevorzugt auf Artemisia und Achillea, aber auch auf Korbblütler, Asteraceaen. Orobranchen werden überwiegend von Fliegen besucht. Die Samen der Orobanchen sind sehr winzig, bei manchen Arten wiegt ein Samenkorn nur 0,0001 mg.

Orobanche minor, W. ROTHMALER, 1990

Kleine Sommerwurz auch Kleewürger

Die Kleine Sommerwurz zieht Leguminosen oder Asteraceaen, Korbblütler vor, denen sie Pflanzensäfte entzieht um sich zu ernähren. Wegen dieser parasitäre Lebensweise brauchen Orobranchen kein Chlorophyll, sie bekommen die Nährstoffe fertig geliefert.

Die Kleine Sommerwurz zieht Leguminosen oder Asteraceaen, Korbblütler vor, denen sie Pflanzensäfte entzieht um sich zu ernähren. Wegen dieser parasitäre Lebensweise brauchen Orobranchen kein Chlorophyll, sie bekommen die Nährstoffe fertig geliefert.

Orobanche caryophyllacea, J. E. SMITH 1798

Gemeine Sommerwurz

Die zu röhrenblütigen Orobranchen sind bisher wenig erforscht. Am Eingang zur Verdon-Schlucht stand diese stattlich Pflanze. Unterscheidungsmerkmale sind auch die Blüten, hier zwei-lappige Oberlippe und eine drei-lappige Unterlippe.

Die zu röhrenblütigen Orobranchen sind bisher wenig erforscht. Am Eingang zur Verdon-Schlucht stand diese stattlich Pflanze. Unterscheidungsmerkmale sind auch die Blüten, hier zwei-lappige Oberlippe und eine drei-lappige Unterlippe.

Die Orobranche caryophylacea wächst auf Rötelgewächsen (Waldmeister, Färberröte).

Orobanche rapum-genistae, THUILL.

Ginster-Sommerwurz

Im Frühjahr 2006 blühten recht viele Orobanchen, so wie diese

Ginster-Sommerwurz am Straßenrand nahe Apt.

Im Frühjahr 2006 blühten recht viele Orobanchen, so wie diese

Ginster-Sommerwurz am Straßenrand nahe Apt.

Cytinus ruber, A. RICH. 1824

Zistosenwürger

Familie der Cytinaceae.

Familie der Cytinaceae.

Der Zistose-Schmarotzer lebt auf den Wurzeln von Zistosen. Klein und versteckt am Boden sieht man ihn selten. Von dieser Art gibt es nur sechs oder sieben in Europa. Diesen parasitär, lebenden Pflanzen fehlt das Blattgrün, Chlorophyll. Sie beziehen alle Nährstoffe von ihrer Wirtspflanze. Die Pflanze hat keine Blätter, dieses sind nur Hochblätter der Blütenstände. Die Pflanze ist getrenntgeschlechtlich, daß heißt, an einer Pflanze sind entweder nur männliche oder nur weibliche Blüten.

Viscum album, LINNÉ 1758

Mistel

Ein immergrüner Schmarotzer, auf Bäumen lebend und in ganz Europa verbreitet ist. Er verleiht außergewöhnliche Kräfte, wie wir aus den Asterix-Heften wissen. Um seinen Stickstoffbedarf zu decken, hat die Mistel eine recht hohe Verdunstungsrate. Es sei denn, sie wächst auf einer Leguminose, wie zum Beispiel die Rubinie. Die Eigenschaft von Leguminosen, mit Hilfe von Bakterien, Stickstoffknöllchen an den Wurzeln zu bilden, führt zu einem höheren Stickstoffgehalt im Pflanzensaft. Von dem Erfolg der Pflanzen-Bakterien-Symbiose profitiert dann auch der Schmarotzer Mistel. Die Mistel wurde im Dezember 2005 vom Landesamt für Ökologie und Bodenschutz zur Pflanze des Monats gewählt.

Ein immergrüner Schmarotzer, auf Bäumen lebend und in ganz Europa verbreitet ist. Er verleiht außergewöhnliche Kräfte, wie wir aus den Asterix-Heften wissen. Um seinen Stickstoffbedarf zu decken, hat die Mistel eine recht hohe Verdunstungsrate. Es sei denn, sie wächst auf einer Leguminose, wie zum Beispiel die Rubinie. Die Eigenschaft von Leguminosen, mit Hilfe von Bakterien, Stickstoffknöllchen an den Wurzeln zu bilden, führt zu einem höheren Stickstoffgehalt im Pflanzensaft. Von dem Erfolg der Pflanzen-Bakterien-Symbiose profitiert dann auch der Schmarotzer Mistel. Die Mistel wurde im Dezember 2005 vom Landesamt für Ökologie und Bodenschutz zur Pflanze des Monats gewählt.

Auf Laubbäumen wachsenden Misteln haben breitere Blätter, als die Misteln, die auf Nadelbäumen wachsen. In der Fachliteratur tragen sie auch einen anderen Vornamen. Als Heilpflanzen finden nur die Misteln von Laubbäumen Verwendung.

Aktualisiert am: 23.09.2009

Dactylorhiza |

Enzian |

Epipactis |

Liliaceae |

Primula |

Ranunculaceae |

Orchideen |

Ophrys |

Orchis |

Inhaltsverzeichnis |

Startseite |

Lexikon